Landwirtschaft gestern und heute in 750 Jahre Rheder 1240-1990

Von Jakob Lott

Als ich mich bereiterklärte, den Aufsatz zu verfassen, wußte ich noch nicht, auf was ich mich da eingelassen hatte.

Die Landwirtschaft hat in diesem Jahrhundert bei uns wie überall eine solche Revolution erlebt, daß selbst das, an das ich mich erinnere, Bücher füllen könnte.

Im Rahmen einer solchen Chronik kann man nur ausschnitthaft die Entwicklung und Wandlung in unserem Bauerntum darstellen. Einigen Lesern wird diese oder jene Einzelheit fehlen. In dem Heft war kein Platz mehr dafür, aber es bleibt vielleicht Zeit, manches „Episödchen“ durch ein „Verzällchen“ wie „et fröhde war“ zu ergänzen.

Die bäuerliche Familie ist seit jeher in Rheder wie anderswo eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft gewesen. Infolge der erbrechtlichen Besitzzersplitterung blieben die Unverheirateten, wenn sie keinen anderen Beruf erlernt hatten, auf dem elterlichen Hof. So brauchte der Nachlaß nicht weiter auf eine unrentable Größe geteilt zu werden. Zur Familie gehörten aber auch Anfang dieses Jahrhunderts nicht blutsverwandte Knechte und Mägde.

Typisch für Agrargesellschaften ist Kinderreichtum. Die Nachkommen sind Arbeitskräfte und Altersversicherung. So war es auch in unserem Ort. Die Geburtenziffer betrug um die Jahrhundertwende etwa vier bis zehn. Viele Kinder starben aber, weil die medizinische Versorgung und die hygienischen Verhältnisse schlecht waren.

Damals wie heute lebten in den Rhederer Bauernfamilien drei Generationen unter einem Dach. Bei der momentanen Agrarpolitik kann man aber nicht mehr davon ausgehen, daß eines der Kinder den Hof übernimmt.

Das Realerbteilrecht, das schon seit dem Mittelalter in der Eifel üblich war, hatte auch bei uns zu einer Zersplitterung der Fluren in winzige Flächen geführt. Erschwerend kam die Streulage der „Handtuchparzellen“ hinzu. Für die Bestellung und die Ernte mußten lange Anfahrtswege zurückgelegt werden. Oft lagen die Grundstücke nicht direkt an einem Weg, so daß man bei der Arbeit fremden Besitz betreten mußte. Moderne Geräte konnten so auch nicht zum Einsatz kommen. Außerdem verkleinerten die zahlreichen Grenzfurchen und Raine die ohnehin nicht umfangreichen Wirtschaftsflächen.

Bei der Flurbereinigung legte man 1953 den zersplitterten Besitz zu großen Flächen zusammen. Kleinere Nebenerwerbsbetriebe bewirtschafteten fortan ihren Acker nicht mehr selber, sondern verpachteten oder verkauften ihn. Damit vergrößerte sich die Nutzfläche der anderen Landwirte. Die Ausdehnung der Bebauung in unserer Gemeinde führte jedoch zwangsläufig zu einem Schrumpfen der Gesamtackerflur.

Nach der Umlegung wurde die Bodengüte durch Drainmaßnahmen verbessert. Hierfür war und ist der genossenschaftlich organisierte Wasser- und Bodenverband zuständig.

Die Selbstversorgung der Bauern hatte seit jeher ihre Grenzen. Von den lebensnotwendigen Gütern wie Brot, Milch, Käse, Fleisch und Kartoffeln brauchten sie nichts zu kaufen. Dinge abe wie Nägel, Draht, Petroleum, Tabak, Kaffee, Küchengeschirr oder landwirtschaftliche Geräte konnten sie nicht selbst produzieren. Deshalb war man bemüht, Überschüsse zu erwirtschaften. Ihr Absatz ermöglichte der ländlichen Bevölkerung dann, Wirtschaftsgeräte zu erwerben.

Noch um die Jahrhundertwende gingen die Frauen mit dem Korb auf dem Kopf von Rheder nach Euskirchen zum Wochenmarkt. Die Butter, der wichtigste Angebotsartikel, hatte man sich vom Mund abgespart, um möglichst viel davon verkaufen zu können. Weiter wurden Käse und eier auf dem Markt angeboten. Die Städter prüften jedoch die Ware vor dem Erwerb. Es war üblich, mit einem Geldstück etwas Butter abzukratzen und sie dann abzulecken. Erst, wenn man von der Qualität überzeugt war, kaufte man.

Der Markttag bot den Frauen eine angenehme Abwechslung. Man konnte ein wenig Stadtluft schnuppern und etwas Neues erfahren. Außerdem war er die einzige Möglichkeit, die „Winkelswar“ zu besorgen: Hausgeräte und Utensilien.

Auf den Bauernhöfen wurde die Butter traditionell selbst hergestellt. Die seit 1885 käuflichen kleinen Zentrifugen für den normalen bäuerlichen Betrieb waren eine enorme Arbeitserleichterung (Abb. 1). Die damals von Hand gemolkene Milch wurde noch warm in die Schleuder gekippt und mit Hilfe von Muskelkraft in der rotierenden Trommel in Rahm und Magermilch geschieden. Der zunächst süße Rahm wurde durch Stehenlassen oder Zugabe von Dickmilch gesäuert. Jetzt konnte mit dem Buttern begonnen werden. In Stoßbutterfässern oder Drehbutterfässern wurden die Fettkügelchen von der Buttermilch getrennt. Anschließend begann das Kneten und Formen der Butter in einem Holzkübel. Die Buttermilch wurde gerne als Kaltgetränk oder zum Backen gebraucht. Sie rundete auch häufig den Geschmack der guten „Bonnezupp“ (Bohnensuppe) ab. Aus Buttermilch und Magermilch konnte man auch „Klatschkäs“ (Quark) herstellen.

Abb. 1: Zentrifuge Westfalia

Die Verpflichtung zur Zwangsabgabe der Milch an die Molkereien, auf die ich an späterer Stelle noch einmal ausführlicher zu sprechen komme, bedeutete in den 30er Jahren und während des 2. Weltkrieges ein scheinbares Ende der eigenen Butterherstellung. Ich erinnere mich, daß in den Kriegsjahren die Trommeln der Zentrifugen im Ort eingezogen wurden, um ein Schwarzbuttern zu verhindern. Doch Not macht erfinderisch. Manches Gerät aus Großmutters Tagen kam wieder ans Tageslicht, oder man baute, so gut es ging, ein Provisorium.

Durch die um die Jahrhundertwende aufgekommenen Molkereien erfuhr die Viehhaltung einen Aufschwung. Die Erzeugung der Butter auf dem eigenen Hof war doch sehr zeitaufwendig und besonders im Sommer recht verlustreich gewesen. Nicht selten hatte ein einziges Gewitter die ganze Milch gesäuert und damit ungenießbar gemacht. Auch die Aufbewahrung der Butter war wegen der mangelnden Kühlmöglichkeiten sehr problematisch. Mit den Genossenschaftsmolkereien war zudem der Absatz gesichert.

In Rheder waren es Ende der 30er Jahre dreizehn Bauern, die die Milch an die Molkerei abgaben. Die anderen hatten vielleicht nur noch eine Kuh und verarbeiteten die Milch weiter selbst. Der tägliche Transport der Milch erfolgte mit einem Privatwagen, der von der Molkerei beordert war. Bei den Landwirten Ludes-Lott und Gilles-Falkenstein gab es Sammelstellen für die Milchkannen. Damit die 20 l-Behälter hundesicher waren, wurden sie mit Schwung auf einen hochstehenden Bock gestellt (Abb. 2). Das Hinbringen der vollen und Abholen der leeren Kannen war auch eine gute Möglichkeit für ein kleines „Kläfchen“ (Gespräch).

Abb. 2: Milchkannen

Mit der Landwirtschaftspolitik des Dritten Reiches wurde der Feiraum der Bauern erheblich eingeschränkt. Sämtliche Produktionsreserven sollten ausgeschöpft werden, um das Ziel „Autarkie“ zu erreichen.

Waren während der Zwangswirtschaft im 1. Weltkrieg und danach viele Molkereien eingegangen, weil die Bauern über das Ablieferungssoll keine Milch mehr abgaben, da man auf dem Schwarzmarkt höhere Preise erzielen konnte, so wollte man dies jetzt verhindern. 1937 führte die Regierung die Zwangsablieferung ein. Kein Bauer durfte mehr seine Milch im eigenen Betrieb verarbeiten. Die durch den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft am 22.11.1935 eingeführte Verordnung der Milchleistungsprüfung in allen kuhhaltenden Betrieben mit drei und mehr Kühen als Pflichtkontrolle war vorangegangen. Und so ging ein Kontrolleur von Betrieb zu Betrieb und stellte die Milchmenge und den Fettgehalt fest. Vorher sollte es vorgekommen sein, daß die Milch vor der Abgabe an die Molkerei entrahmt worden war, und zwar häufig sonntags, weil dann keine Qualitätskontrolle in der Molkerei vorgenommen wurde. Heute ist ein solcher Schwindel fast unmöglich. Automatisch werden im Milchsammelwagen, der alle zwei Tage die Milch aus der hofeigenen Milchkühlwanne absaugt, Proben in Reagenzgläser gefüllt. Im Labor der Molkerei wird die Milch dann auf Fettgehalt und andere Eigenschaften untersucht. Die Abstufung der Inhaltsstoffe bestimmt nachher den Preis. Die Überprüfung erfolgt acht- bis zehnmal im Monat an nicht feststehenden Tagen.

Abb. 3: Viehhüten

Durch die Agrarpolitik ist man heute gezwungen, mehr Kühe zu halten, um der Familie ein ausreichendes Einkommen zu vermitteln. Die Erweiterung in der Milchproduktion wurde aber erst durch die Mechanisierung in der Melktechnik möglich. Andererseits lassen die hohen Qualitätsansprüche, die eine möglichst sterile Milchgewinnung und -aufbewahrung voraussetzen, die altherkömmlichen Methoden nicht mehr zu. Die Milch muß innerhalb kürzester Zeit auf 4 Grad C abgekühlt sein. Dies kann man nur durch eine spezielle Anlage erreichen. So ist es auch zu verstehen, daß das Melken nur noch in wenigen Fällen auf der Weide erfolgt.

Die Viehhaltung hat sich im Laufe der Zeit überhaupt gänzlich verändert. Anfang der 30er Jahre wurde das Vieh noch im Herbst auf den nicht eingezäunten Weideflächen von Kindern gehütet (Abb. 3). Das Viehhüten am Strick gehört für manch einen von uns noch zu den unangenehmen Erinnerungen. Es wurde eher als Strafe denn als nützliche Arbeit empfunden. Wenn Minka sich dann noch an den Früchten der angrenzenden Felder und Wiesen verging oder einfach alles niedertrampelte, dann nahm das böse Schicksal des armen Hütejungen oder -mädchens seinen Lauf. Glücklicherweise blieb das Vieh in den übrigen Jahreszeiten im Stall. Infolge des sich zahlenmäßig vergrößernden Viehbestandes wurden die Weiden in den 40er Jahren mit Draht eingezäunt. Das Vieh blieb bis in die jüngste Zeit in den Sommer- und Herbstmonaten draußen.

Die Durchschnittsleistung einer Kuh lag vor dem 2. Weltkrieg bei 3.000 bis 3.500 Litern Milch pro Jahr. Durch Verbesserungen bei der Fütterung können heute bei uns im Ort etwa 6.000 Liter pro Jahr erzeugt werden. Die Heu-, Silage- und Rübenration wird durch Kraftfutter und Mineralstoffe ergänzt. Berater der Landwirtschaftsschule, aber auch der Molkerei, helfen den Landwirten, die für seinen Viehbestand richtige Futtermischung zusammenzustellen.

Durch die 1984 eingeführte Quotenregelung müssen jedoch die Bauern heute eine Kürzung ihrer Milchlieferung in Höhe von 2 % bis 12,5 %, bezogen auf die Anlieferungsmenge von 1983, hinnehmen. Eine Steigerung der Milcherzeugung ist also nicht mehr rentabel. Die nachhaltigen Einkommenseinbrüche bei den milcherzeugenden Betrieben führen zum Entstehen alternativer Erwerbsmöglichkeiten.

Genossenschaftlich organisiert war auch die Bullenhaltung in Rheder (Abb. 4). Die Zahl von 120 bis 130 Belegungen im Jahr konnte jedoch in den 60er Jahren nicht mehr gehalten werden, so daß der Zusammenschluß aufgelöst wurde. Gründe hierfür waren, daß sich einige Bauern eigene Bullen hielten oder künstlich besamen ließen. Spermata, die von Hochleistungstieren stammen, werden zum Teil importiert, häufig aus Kanada. So prägen heute ganz neue Zuchtrassen die Rindviehherde.

Abb. 4: Bullenhaltung

Fast jeder in Rheder hielt Hausschweine. Üblich bis in die 60er Jahre war die Hausschlachtung. Zweimal im Jahr wurde geschlachtet, einmal vor Kirmes und einmal im Herbst. Wegen der fehlenden Kühlmöglichkeiten mußte eine kalte Wetterlage sein. Um diese Zeit hörte man fast täglich irgendwo ein Schwein in Todesangst quieken. In früheren Jahren wurde nicht sehr zaghaft mit den Tieren umgegangen. Sie wurden einfach umgeworfen und lebend abgestochen. Ein öffentliches Verbot führte dazu, daß die Tiere fortan zuerst mit einer Axt oder einem Bolzenschußgerät betäubt wurden.

Vom Schlachtfest profitierte nicht nur die eigene Familie. Verwandte und die Nachbarschaft bekamen Wurstsuppe, je eine Blut- und Leberwurst sowie einen Ring Bratwurst. Fast jedes Haus hatte eine eigene Räucherkammer. Obwohl man alle Vorsichtsmaßnahmen walten ließ, kam es jedoch manchmal vor, daß eine „Schmeez“ (Schmeißfliege) ihre Eier auf dem Fleisch ablegte, und dann fing später der Schinken an „zu wandern“.

Keiner im Dorf war auf den Eierkauf angewiesen, denn jeder hatte seinen eigenen Hühnerstall. Die Küken wurden selber gezogen. Hier und da wurden Eier ausgetauscht, um Inzucht zu vermeiden. Das Hühnerfleisch wurde in der Regel nicht vermarktet, sondern ging in den eigenen Kochtopf.

Manchmal ging auch der Bratenduft von Pferdefleisch durch die Rhederer Häuser, denn wenn ein Pferd infolge eines Unfalls notgeschlachtet werden mußte, sah sich jede Familie im Dorf verpflichtet, einige Pfunde Fleisch zu kaufen. So half man mit, daß das Unglück, das den Pferdehalter getroffen hatte, ihn finanziell nicht zu sehr belastete.

Im Dorf war auch die Kälbermast eine wichtige Einnahmequelle. Die Kälber wurden nach der Geburt zunächst mit Vollmilch, später mit Magermilch der in der Zentrifuge entrahmten Milch, getränkt. Wenn sie sechs bis sieben Wochen alt waren, wurden sie häufig dem Händler angeboten. Beim Preis wurde oft um Pfennige gefeilscht. Der Verkauf wurde hier wie bei jedem anderen Stück Vieh durch Handschlag rechtskräftig.

Ich kann mich auch noch erinnern, daß Kälber früher auf einem Bollerwagen, der von einem Hundegespann gezogen wurde, nach Euskirchen zum Schlachthof gebracht wurden.

Die Getreideerzeugung diente früher wie heute als wichtige Einkommensquelle. Das Korn, was nicht als Viehfutter verwendet wurde, brachte man entweder zur Mühle oder verkaufte es Händlern.

In den 20er Jahren hatte mein Großvater eine Mühle mit „Mealböggel“ (Mehlausbeute) gekauft. Der Verdienst lag im „Moltern“. Ein bestimmter Prozentsatz des Mehles wurde für das Mahlen einbehalten. Das Mahlen wurde stark von den Behörden kontrolliert, und so schloß sich das große Hoftor, wenn die Mühle in Gang gesetzt wurde. Kam dann doch ein Beamter, so bat meine Großmutter ihn zuerst in die „Stoff“ (Stube) und bot ihm einen guten Kaffee an. Schnell verschwanden derweil einige Säcke in der Scheune unter Stroh oder „Kaaf“ (Spreu). Während der Zwangsbewirtschaftung war das private Mahlen ganz untersagt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Getreide insgesamt dem Händler verkauft. Heute bringt man es zu Privatunternehmern oder zu den Getreidesilos der genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbank.

Früher wurde das Saatgut in kleinen Mengen gekauft. Von der ersten Absaat wurde im Folgejahr gesät. Heute wird fast nur anerkanntes Saatgut verwendet.

Das Stroh wurde früher, wenn man es für die Viehhaltung nicht brauchte, an Eifelbauern verkauft. Heute wird es vielfach gehäckselt und als Düngung untergearbeitet.

Nach dem Bau der Zuckerfabrik Pfeifer & Langen in Euskirchen 1879 gewann der Zuckerrübenanbau in Rheder an Bedeutung. Obwohl in unserer Gemarkung nicht gerade die günstigsten Bodenverhältnisse für Zuckerrüben sind, wurden sie, so lange ich weiß, hier auf einigen Feldern angebaut. Nach dem Hacken mußten sie von Hand vereinzelt werden. So sah man im Mai und Juni Menschenkolonnen über die Felder auf den Knien rutschen, um die Rübenreihen zu lichten. Für Kinder und Frauen des Dorfes war diese Arbeit eine Erwerbsmöglichkeit.

Abb. 5: Hundspflug

Die Kartoffeln dienten früher nicht alleine der menschlichen Nahrung, sondern lieferten auch ein gutes Viehfutter. Das Legen der Kartoffeln besorgte die Familie alleine, aber bei der Ernte benötigte man Hilfskräfte. Wenn man mit dem „Hongsploch“ (Hundspflug, Abb 5) die Hackfrucht aus dem Boden holte, waren viele Frauen und Kinder aus dem Dorf zur Stelle, um sich ein paar Mark zu verdienen.

Die Kartoffelvermarktung war sehr gewinnträchtig. Infolge des Preisverfalls im letzten Jahrzehnt lohnt sich der Anbau jedoch heute nur noch für den Eigenverbrauch. Während früher 70 - 80 Zentner Saatkartoffeln von den Bauern im Dorf ausgelegt wurden, sind es heute nur noch 5 Zentner.

In den Gärten und Weiden des Dorfes gab es früher noch viele Obstbäume, besonders Pflaumenbäume. Während der Erntezeit wurde das Obst, das nicht für den Eigenverbrauch bestimmt war, zu Sammelstellen gebracht. Bei uns war so ein Ort. Jeden Tag kam ein Händler, der die Waren zum Tagespreis abholte.

Der Maschinenpark eines mittelbäuerlichen Betriebes war um die Jahrhundertwende sehr klein. Neben dem „Hundspflug“, der später vom Kipppflug, der sogenannten „Balance“ abgelöst wurde, stand dort noch ein Kultivator, ein Holzegge, später eine Eisenegge, eine Walze und bei größeren Bauern eine Sämaschine.

Die Vorbereitung des Bodens geschah im Herbst und im Winter mit dem „Hundspflug“. Er wurde, wie auch später die Balance, von Kühen, Ochsen oder Pferden gezogen. Die Balance arbeitete jedoch tiefer und war folglich auch schwerer zu ziehen. Während für den „Hundspflug“ ein Zugtier ausreichte, brauchte man für die Winterfurche mit der Balance zwei bis drei Tiere.

Bei der Feldarbeit allgemein und beim Pflügen insbesondere ging es damals nicht so hektisch zu wie heute. Man ließ sich gerne Zeit für ein Schwätzchen mit dem Nachbarn. Dabei brauchte man auch kein schlechtes Gewissen zu haben, denn es war notwendig, daß die Tiere zwischendurch eine gute halbe Stunde zum Wiederkauen hatten. Problematisch konnte es jedoch werden, wenn man später als die anderen Bauern aufs Feld kam. Listigerweise hatten die sich nämlich vielleicht abgesprochen, daß jeder gerade dann Pause macht, wenn der Nachzügler naht. Und wenn dieser nicht gar zu kontaktscheu und unhöflich war, dann hatte es in Billig schon zu Mittag geläutet, ehe er die eigene Flur erreichte.

Geräte zur weiteren Bearbeitung des Bodens waren die Holzegge, später die Eisenegge und der Kultivator. Die Egge, die kreuz und quer über den gepflügten Acker gezogen wird, verkleinert die nach dem Pflügen an der Oberflächen liegenden Erdklötze, reiß leicht wurzelnde Unkräuter aus oder bringt die Saatkörner flach unter. Der Kultivator findet seinen Einsatz nach der Ernte beim Aufreißen des Bodens und bei der mechanischen Vernichtung des auslaufenden Unkrauts. Die Walze aus Holz oder Eisen krümelt die an der Oberfläche eines frisch bearbeiteten Ackers liegenden Schollen und drückt die Ackerkrume zusammen.

Abb. 6: Mähbinder

Abb. 7: Garbenhaufen

Bereits Ende des vergangenen Jahrhunderts gab es schon verschiedene Arten von Sämaschinen. Je nach Konstruktion konnten sie für große und kleine Körner gleichermaßen benutzt werden. Die Aussaat erfolgte jedoch auf kleineren Flächen bis in die 30er Jahre mit der Hand. Man sah dann die älteren Bauern noch mit dem Sätuch gehen, während die anderen bereits einen metallenen Säkorb hatten.

Die Getreideernte wurde um 1900 bei uns noch mit Sense und Sech (Sichel) bewerkstelligt, obwohl die Mähmaschine schon im Handel war. Bald nutzte man jedoch die Vorteile des Bamletts, eines Gerätes, das die Frucht abschneidet und in Gelegen oder Garbenhaufen ablagert. Die Garben wurden dann per Hand mit Stroh gebunden. Nach und nach setzte sich der Mähbinder durch, der fertige Garben auswirft (Abb. 6). Neun bis zwölf Garben wurden dann per Hand zu einem Haufen aufgestellt, damit das Getreide weiter abtrocknen konnte (Abb. 7). Die Kinder mußten beim Zusammentragen der Garben helfen. Auch das Ährenauflesen wurde durch Kinder besorgt (Abb. 8). Die nicht vom Mähbinder zusammengefaßten Halme wurden gesammelt und zu „Sträußen“ zusammengebunden. Jedes fertige Bündel brachte ein paar Pfennig Lohn, die man dann in Milchbonbons umsetzen konnte.

Die Ernteatmosphäre verdeutlichen die Abbildungen 9, 10, und 11

Abb. 8: Ährensammeln

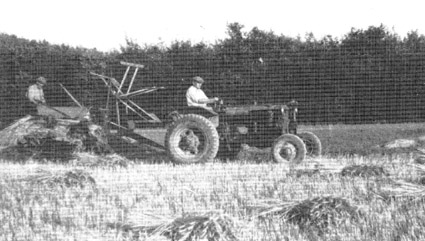

Der Mähbinder hielt sich bis in die 50er Jahre und wurde dann von dem Mähdrescher abgelöst. Mit ihm erfolgt Schneiden und Dreschen gleichzeitig. Die ersten Mähdrescher wurden Anfang der 50er Jahre hier eingesetzt.

Abb. 9:

Gerade in der Erntezeit war das Frühstücken und das Kaffeetrinken auf dem Feld eine schöne Abwechslung bei der Plackerei. Für morgens nahm man sich ein Brot von zu Hause mit, am Nachmittag wurde der Kaffee gebracht. Die Kinder schleppten Henkelskorb und Kanne zu den Eltern und Erntehelfern. Nach der Stärkung in froher Runde und einem kleinen „Verzällchen“ (Gespräch) machte das Arbeiten wieder Spaß.

Abb. 10: Getreideernte

Abb. 11: Getreideernte

Mit Aufkommen der Mähmaschine wurde auch das Dreschen fortschrittlicher. Der Flegel wurde von der Maschine ersetzt, durch die man sofort nach der Ernte entweder in der Scheune oder bei günstiger Witterung auch gleich auf dem Acker das Getreide dreschen konnte. An manchen Orten, wie in Kirchheim, Stotzheim und Wachendorf, aber auch in Rheder (Dissemond) hatten Betriebe sich speziell große Dreschmaschinen gekauft, mit denen sie gegen Entgelt den Ausdrusch für unsere Bauern der Reihe nach besorgten. Wir kauften 1952 eine eigene Dreschmaschine, die auch zum Lohndrusch eingesetzt wurde.

Abb. 12: Dreschmaschine

Während die ersten Dreschmaschinen mit Göpelantrieb waren, bei dem Zugvieh benutzt wurde, setzte sich bald die Dampfmaschine durch. Später wurde die Maschine durch das Schwungrad des Traktors oder mit einem Elektromotor angetrieben (Abb. 12).

Beim Dreschen benötigte man viele Arbeitskräfte. Die Bauern unterstützten sich gegenseitig, weil in der Regel im Dorf nicht gleichzeitig in mehreren Betrieben gedroschen wurde.

Bei dem modernen Mähdrescher ist das Getreide direkt im Tank. Während bei den ersten vollmechanisierten Maschinen mit Absackstand noch zwei Arbeitskräfte benötigt wurden, reicht heute eine Person.

Das Gras wurde früher von Tagelöhnern mit Sense und Sichel gemäht. Nach dem Ausbreiten mit Gabel und Rechen und mehrmaligem Drehen mit dem Wender, wurde es auf Haufen und Schober aufgesetzt, um es auf diese Weise vor Nachtfeuchtigkeit oder Regen zu bewahren (Abb. 13). Sobald der Boden abtrocknete, wurde es wieder ausgebreitet. Es wurde lose auf den Wagen geladen und eingefahren. Die menschliche Arbeitskraft bei der Heuernte wurde bei uns Ende der 50er Jahre durch die Erfindung der vollmechanisierten Kreiselwender, Schwader und Pressen ersetzt.

Abb. 13: Heuschober

Dissemonds bekamen Ende der 30er Jahre den ersten Traktor (Abb. 14). Das ganze Dorf stand Kopf, als das knatternde „Zugtier“, ein 17 PS starker CORMIC, den Hof verließ. Mit Muskelkraft und Benzin brachte man ihn zum Anspringen, dann lief er mit Petroleum. Die revolutionäre Erfindung des Traktors brachte insgesamt eine gigantische Entwicklung in der Landmaschinentechnik mit sich. Ab diesem zeitpunkt kamen größere Ackergeräte zum Einsatz. Anfang der 50er jahre bekamen wir den ersten Traktor, ein kettengetriebenes, 80 Zentner schweres Monstrum mit einem 20 PS Deutz Motor und einem Westfalia Gestell. Er qualmte wie ein Fabrikschornstein.

Abb. 14: Sommer 1938, Matthias und Adolf Dissemond und Jakob Bohnen

Die modernen Schlepper der Bauern im Ort sind heute 90 bis 100 PS stark (Abb. 15). Da man unterschiedliche Ansprüche hinsichtlich ihres Einsatzes stellen muß, ist jeder Betrieb gezwungen, mindestens zwei Traktoren in seinem Maschinenpark zu haben. Sie sind mit Drei- oder Vierscharpflügen ausgerüstet.

Konnten früher bei Problemen mit den Zugtieren Hufschmied oder Tierarzt helfen, so stand man jetzt oft bei Reparaturen an den neuen Maschinen ratlos da. Man grübelte, bastelte und tüftelte. Die Behebung von Schäden in der Werkstatt war vielen zu teuer. Die Neuerungen in der Technik führten insgesamt zu einer solchen Kostenexplosion, daß die Landwirtschaft als Broterwerb oft nicht mehr die nötige Rendite brachte. Viele Bauern gaben ihren Beruf auf. Von einstmals 10 Betrieben bleiben heute nur noch drei Vollerwerbs- und ein Nebenerwerbsbetrieb.

Abb. 15: Jakob Lott auf seinem modernen Schlepper

Wenn ich nun zum Schluß über die Zukunft nachdenke, dann kommen mir manchmal trübe Gedanken. Wird das Bauerntum bei uns ganz verschwinden, wird alles computergesteuert mit einem elektronischen Controlling? Was bleibt erhalten? Was wird aus dem Loblied: „Das schönste Wappen in der Welt, das ist der Pflug im Ackerfeld.“? (Spruchband über der Hofeinfahrt des Verfassers)

Unsere Gesellschaft und insbesondere die nachwachsende Generation muß sorgsam prüfen, welchen Stellenwert sie der Landwirtschaft in Deutschland geben will.

Abb. 16: Der Verfasser, als er von den Problemen der Landwirtschaft noch nichts wußte.